お布施とは?マナーや相場を法事法要ごとにご紹介

💡記事を先読み

- お布施は報酬ではなく感謝の気持ちを表すために渡すもの

- 相場が分からない時は遠慮なく僧侶に相談してもいい

- 通夜から告別式までのお布施の相場は20~50万円

「お布施の金額って、いくらくらいが適切なんだろう?」「失礼のないお布施の渡し方を知りたい」とお悩みではありませんか?

本記事では、お布施の意味とマナーについて解説し、葬儀・法要におけるお布施の相場を詳しく紹介します。

葬儀法要を執り行っていただいた僧侶に感謝の気持ちを表す大切な「お布施」ですが、金額や渡し方など、さまざまな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

ここでは、お布施の本来の意味や由来から、金額の相場、包み方、渡し方まで、わかりやすく解説します。

さらに、葬儀、告別式、法事、法要など、さまざまな場面におけるお布施の金額の目安も詳しく紹介します。

本記事を読めば、お布施に関する疑問を解消することができるかと思います。

お布施の意味とマナー

宗教儀式や法事などにおいて、僧侶に対して支払う金銭を「お布施」と呼びます。

お布施は、寺院の維持や運営、御本尊の保存など、宗教活動を行うための重要な資金源となります。

僧侶への報酬ではなく、あくまでも感謝の気持ちを示すものになるので、明確な決まりはないですが、一般的な相場はありますので無理のない範囲で渡すようにしましょう。

お布施の本来の意味と由来

「お布施」という言葉は、仏教における修行の一つである「布施行」に由来しており、僧侶が読経や戒名を施すことを法施、それに伴い金品を渡すことを財施と呼びます。

語源としては、僧侶に布製の衣服を施したことから「布施」と呼ばれるようになったとされています。

現代では、衣服の代わりに現金を提供することが一般的です。

なので、形式的には、僧侶とご遺族の双方で布施を行っていることになります。

一般的には、僧侶に対する謝礼という認識が広く浸透していますが、本来は御本尊への寄付として金銭が渡されます。

つまり、お布施の金額はご遺族側が自由に決めることができます。

しかし、相場が分からず不安や困りを感じているご遺族もいるため、近年では寺院が料金表を作成したり、目安となる金額を提示したりするケースが増えてきております。

お布施のマナー:金額・包み方・渡し方

・お布施の金額

宗教儀式におけるお布施の金額は、しばしば悩ましいものです。

金額に迷った場合は、遠慮なく僧侶に相談することをおすすめします。

具体的な金額を尋ねるのではなく、「一般的にはどの程度の金額を包むのが適切でしょうか」と質問するのが良いでしょう。

金額の目安を知ることで、気持ちよくお布施を準備できるはずです。

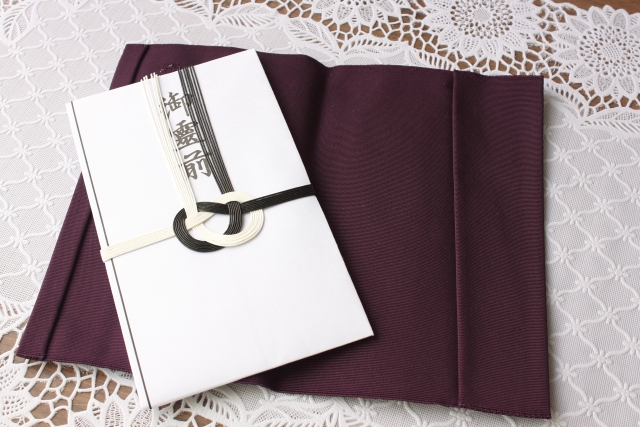

・お布施の渡し方

また、お布施を渡す際には、直接手渡しせず切手盆(小さなお盆)を使用するのが最適です。

切手盆がない場合は、普通のお盆や袱紗を使用しましょう。

封筒は、僧侶から見て正面を向くように渡すのが礼儀です。

直接手渡したり、床に置くことは失礼にあたりますので注意するようにしましょう。

・お布施を渡すタイミング

お布施を渡すタイミングは、葬儀や法事の開始前か終了後が一般的です。

僧侶が会食に参加する場合は、会食時に渡すのがマナーです。

渡す時間がなかったり、タイミングなどが合わず当日渡すことが出来なかった場合は、後日お寺に訪問して渡すようにしましょう。

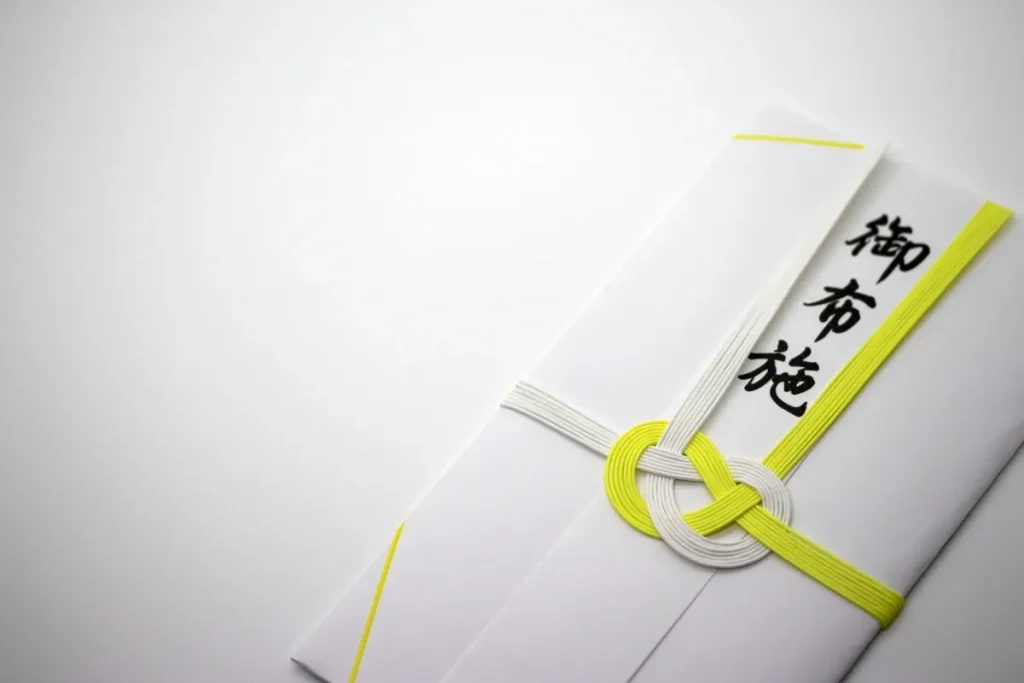

・お布施の書き方、包み方

仏式のお布施は、白い封筒に墨で「御礼」または「お布施」と表書きするのが一般的です。

その下にフルネームまたは○○家と記載し、裏書には住所と金額を記載しておくと丁寧です。

また、金額に関しては旧字体(壱、弐、参など)で書くようにしましょう。

より丁寧な印象を与えたい場合は、奉書紙に包むこともできますが、市販の白封筒でも問題ありません。

原則として魔よけの意味を持つ水引きは必要ありませんが、地域によっては水引が付いた不祝儀袋を利用することもあるので、事前に確認するようにしましょう。

お布施の相場:葬儀・告別式

通夜から告別式までの一般的なお布施の相場は20万円~50万円です。

戒名授与やお車代などが含まれるため、金額は高くなる傾向にあります。

枕経や通夜読経、火葬読経など、僧侶に読経を依頼する回数が多くなるほど、お布施の相場も高額になります。

最も高額になりやすいのは戒名料で、宗派や寺院によって5万円~100万円まで幅があります。

戒名料は故人の社会的地位や知名度に比例して高くなる傾向があり、戒名は故人の生前の行いを考慮して決められます。

ただし、高額な戒名料を支払ったとしても「○○院」「○○院殿」のような立派な戒名が付くわけではありませんので注意が必要です。

お車代と御膳料は、それぞれ5千円~1万円が相場です。

御膳料に関しては、僧侶が会食に参加しない場合のみ必要になります。

お車代に関しては、遺族側でタクシーを手配した場合、代金を代わりに支払うことでお車代とするのが一般的です。

お布施の相場:法事・法要

告別式後も、法事や法要は複数回行われます。

家庭の慣習や地域によって費用相場は異なりますが、ここでは一般的な相場について説明します。

ここで紹介するものはあくまでも相場になりますので、不安がある場合は寺院や葬儀社に確認するようにしましょう。

初七日法要のお布施

故人の命日を起点として7日目に行われる法要が、初七日です。

一般的には、お布施は3万円から5万円が相場とされています。

ただし、近年では葬儀と初七日を同時に行う地域も増えてきました。

これは、葬儀に参列した遺族や親族が、数日後に再び集まるのが難しいという事情からきています。

葬儀と初七日の法要を同時に行う場合は、お布施の金額が合算される地域と別々に包む地域があるため、事前に寺院に確認することが大切です。

四十九日法要のお布施

四十九日の法要では、お布施は3万円から5万円が一般的です。

お布施に加え、お車代、御膳料、会食、引き出物などの費用が発生する場合もありますので相場より高くなる可能性があります。

四十九日は、仏教における忌明けの期間であり、重要な法要とされており、地域によっては、初七日から四十九日までの七日ごとに法要を行う場合があります。

これらの法要におけるお布施の相場は、1万円から5万円程度です。

浄土真宗では、故人は亡くなった時点で成仏すると考えられているため、忌日法要は行わないこともあります。

関連記事

納骨法要のお布施

納骨法要のお布施は、一般的に1万円から5万円程度が相場です。

四十九日法要と同時に行う場合は、お布施の金額を合算して1つの金額で包むのが一般的です。

開眼供養も合わせて行う場合は、お布施に3万円から5万円を加算します。

仏教では、4と9を不吉な数字と捉えるため、3つの法要を同時に行う場合は、合計金額が10万円から13万円、または15万円になるように調整することが推奨されています。

ただし、お札の枚数や金額などは葬儀などと違い厳密に定められているわけではないので、そこまで気にする必要はありません。

初盆法要のお布施

故人の命日から1回目の盆は「初盆」と呼ばれ、重要な節目として、故人を偲び、供養を行う風習があります。

お布施の金額は地域や宗派によって異なりますが、一般的な相場は3万円から5万円です。

ただし、四十九日法要が済む前に盆を迎える場合は、翌年が初盆となります。

初盆では、故人を偲ぶ供養の場として、親族や友人などが集まり、故人の思い出を語り合い、故人の冥福を祈ります。

このため、お車代や御膳料、会食費用、引き出物など、さまざまな費用が発生します。

お車代や御膳料は、それぞれ5千円から1万円程度が一般的です。

会食や引き出物の費用は、参加人数や内容によって大きく変わるため、事前に予算を立てておくことが大切です。

初盆の時期は地域によって異なります。

7月13日から15日の「新盆」と、8月13日から15日の「旧盆」のいずれかに行われる場合が多いです。

地域によっては、独自の風習や慣習があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

初盆以降のお盆法要のお布施

故人への追悼と供養を深めるため、初盆だけでなく、以降のお盆にも僧侶による読経供養を行う家庭が多いのが現状です。

僧侶に自宅までお越しいただき、読経供養を依頼する場合、一般的なお布施の相場は5千円から2万円程度となります。

初盆と同様に、交通費や食事代などの費用も別途必要となる場合が多いです。

お彼岸法要のお布施

お彼岸は、仏教において故人が極楽浄土を目指して修行を行う期間とされています。

一般的には法要を行う必要はありませんが、個別で法要を行う場合は、お布施の相場は3万円から5万円程度です。

お彼岸は春と秋にありますが、お布施の相場は時期によらず同じです。

寺院によっては、合同で「彼岸会」と呼ばれる集まりを開催している場合もあります。

彼岸会への参加費は、3千円から1万円程度が相場です。

一周忌法要のお布施

故人を偲ぶ一周忌法要では、お布施の相場は一般的に3万円から5万円程度とされています。

法要は故人の命日からちょうど1年後に執り行われる場合と、命日に近い週末に執り行われる場合があります。

ご遺族や親族の都合に合わせて、仕事や学校などを優先し、日程が決定されるケースが多いようです。

一周忌法要では、お布施に加え、お車代や御膳料も必要となります。

お車代と御膳料は、それぞれ5千円から1万円程度が目安です。

ただし、僧侶が会食に参加する場合は、御膳料は不要となります。

三回忌法要のお布施

故人が亡くなってから2年目の法要は、一般的に三回忌と呼ばれ、お布施の相場は1万円から5万円程度とされています。

三回忌は、故人の命日から2年後に実施する法要ですが、名称と実施時期が異なるのは、故人が亡くなった年から1年目を数える「数え年」という考え方によるものです。

この考え方は、七回忌や十三回忌など、他の年忌法要にも適用され、それぞれ6年後、12年後に行われます。

三回忌は、故人と親しかった友人や親族など、幅広い関係者を招待して行われることが多いとされています。

三回忌以降も、年忌法要では、御車代や御膳料の費用に加え、会食や引き出物の準備が必要となる場合があります。

七回忌法要のお布施

故人が亡くなってから7年目の法要を七回忌と呼び、一般的には1万円から5万円がお布施の相場とされています。

仏教において3と7は縁起の良い数字とされ、三回忌の次に七回忌が行われることが多いようです。

故人の命日から6年の期間が空くため、七回忌以降は親族一同が集まらず、ご家族だけで故人を偲ぶ家庭が増加傾向にあるようです。

ご家族だけで執り行う場合、会食などは不要となります。

七回忌以降は、十三回忌、十七回忌と続いていきます。

お布施の相場は、基本的には1万円から5万円ですが、三十三回忌や五十回忌など、弔い上げを行う場合は、5万円から10万円が相場になります。

お布施の金額とマナー

お布施は、故人への感謝の気持ちと、僧侶への謝礼を込めたものです。

金額は宗派や地域、故人との関係性によって異なりますが、葬儀法要を執り行っていただいた僧侶への感謝の気持ちを込めて、気持ちの良い金額を包むことが大切です。

この記事では、お布施の本来の意味やマナー、金額の相場について解説しました。

故人への感謝の気持ちと、故人への供養を心掛けることで、気持ちの良いお布施をすることができるでしょう。